Il testo di Kermann, tradotto e interpretato da Mathieu Pastore per la regia di Renato Sarti: un’ora d’affabulazione frenetica sulle storie delle vittime accomunate dal “grande disastro”. Al Litta fino al 29 marzo.

«Il teatro è il territorio della morte, questo rituale dove i vivi tentano la comunicazione con l’aldilà. Sul palco, in un equilibrio incessante tra incarnazione e disincarnazione, materiale e immateriale, visibile e invisibile, appaiono dei fantasmi che portano la parola dei morti a noi, a mala pena viventi».

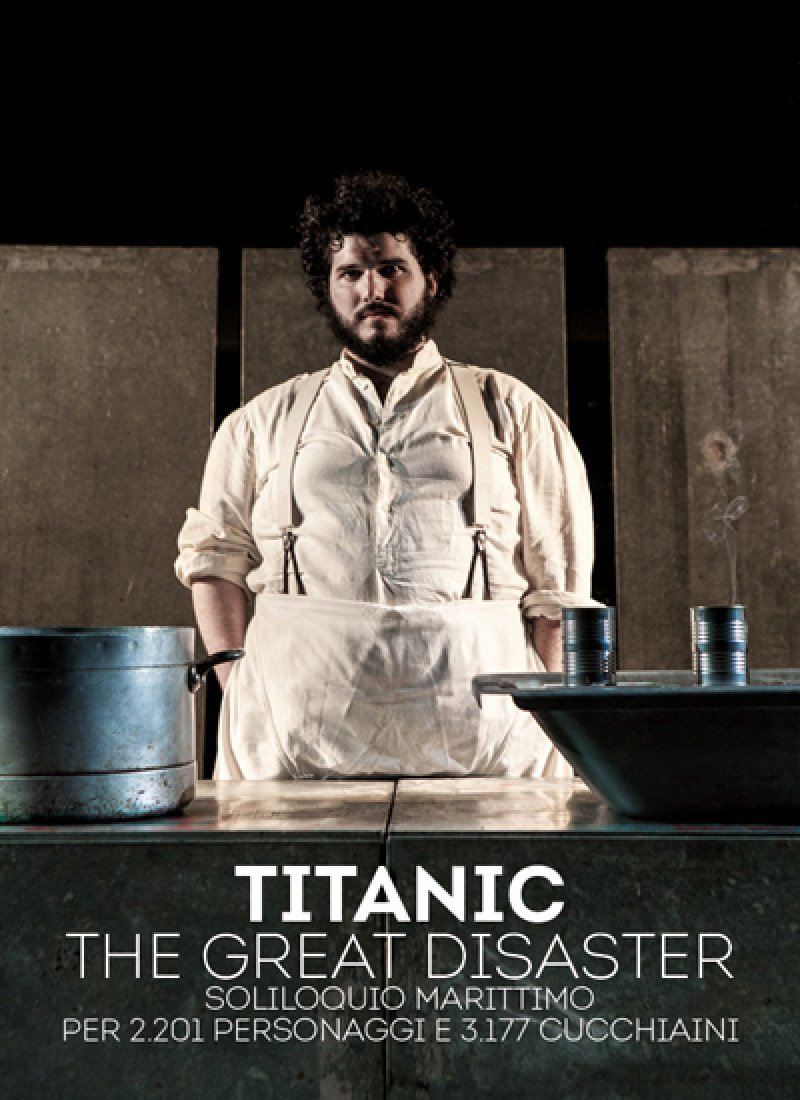

Le parole di Patrick Kermann, ancora per poco vivente (avrebbe donato loro drammatico rilievo suicidandosi nel febbraio del 2000), sono la migliore epigrafe sul senso di questo suo testo del ‘92, tradotto dall’attore lionese Mathieu Pastore (foto ai lati dell’articolo), che (dopo averne curato la traduzione) le interpreta sul palco del Teatro Litta (fino al 29 marzo) in un frenetico assolo di poco più di un’ora à bout de souffle.

Praticamente Titanic – the great disaster è un torrenziale monologo ininterrotto, in cui il corpulento mattatore guizza con imprevedibile agilità dentro e fuori l’essenziale (ma efficacissima) scenografia di Renato Sarti: il bancone da lavapiatti del protagonista narratore, con qualche pentola, le lampade metalliche che illuminavano la cucina , e i “3.177 cucchiaini” che costituivano la sua missione professionale sul tragico transatlantico nel 1912.

Qui prende vita la storia di Giovanni Pastore (curiosamente il personaggio ha il cognome dell’attore), partito povero dal Friuli, imbarcatosi come sguattero di cucina sulla nave più tristemente famosa della storia e ivi defunto insieme ad altri 2.201 compagni di sventura, celebri, ricchi o nullità come lui, che neanche nella morte avranno la dignità delle cronache.

“E hop

vent’anni nelle montagne

quindici anni ad imparare il francese e il tedesco

cinque giorni a lavare cucchiaini

e l’eternità a raccontare sempre la stessa storia

questa è la vita di Giovanni Pastore

che non avrebbe mai dovuto lasciare mamma".

Il racconto va e viene come le onde sulla vita del protagonista lavacucchiai, della sua famiglia, della chiacchierata e poco onorevole morte di sua nonna “annegata senza mutande nella fontana della piazza”, delle tranche de vie di molti altri personaggi che il suo cammino ha casualmente incrociato sul lussuoso transatlantico.

Ricorda alla lontana il Novecento di Baricco (che, prima di diventare Leggenda del pianista sull’oceano di Tornatore era stato proprio monologo teatrale, ricordo d’averlo visto nel ‘94 a Reggio Emilia interpretato da un attore del Teatro Settimo torinese), questo Titanic. Che però, invece di concentrarsi sullo spaesamento di un singolo genio che vive sul mare in quanto privo d’ancoraggio al mondo concreto, livella le storie di tutti su uno stesso piano, appunto quello cui ci riporta l’inesorabile mietitrice.

Ma si colora qui (come spesso nel teatro civile del regista Renato Sarti) di toni di critica velatamente politica, sull’ingiustizia sociale che non allenta le differenze fra chi può e chi no neanche davanti a un iceberg: “la prepotenza dei datori di lavoro, la futilità dei nababbi, la perfidia degli amici d’infanzia”, annotano Pastore e Sarti nelle note di regia, ma anche “la mano di Cecilia, unico tenero amore infantile”.

Spettacolo breve quanto a volte stordente, proprio per la tracimante fluvialità dell’affabulazione di Pastore (Mathieu, Premio Hystrio nel 2012), in cui le storie s’affastellano una sull’altra, come naufraghi allo sbando su una tolda che s’inclina pericolosamente. Ma di cui si fatica a mettere a fuoco il senso ultimo.

Finché non finisce.

Come la vita, appunto. E ti fa ripensare alle parole di un altro gran poeta del crepuscolo, Ray Bradbury: «C’è un momento in cui le cose si sfasciano, diventano amare, crollano». … «La vita di certe persone può essere riassunta tanto brevemente che non ci vuole più tempo dello sbattere di una porta o di un colpo di tosse nel buio. Ci si affaccia alla finestra: la strada è deserta. Chiunque fosse quello che ha tossito, ormai è scomparso» (da Morte a Venice, Rizzoli).

Mario G

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.